д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®жңҲйЎҚе№іеқҮгҒҜгҒ„гҒҸгӮүпјҹз®—еҮәж–№жі•гӮ„е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢж–№жі•гӮ’еҫ№еә•и§ЈиӘ¬

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜгҖҒ40жӯігӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒЁиӘ°гӮӮгҒҢж”Ҝжү•гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮӮгҒқгӮӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒЁгҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҖҒжңҲйЎҚе№іеқҮгҒҜгҒ„гҒҸгӮүгҒӘгҒ®гҒӢгӮӮж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮ

ж”Ҝжү•гҒҶйЎҚгҒҜгҖҒ第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒӢ第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®жңҲйЎҚж–ҷйҮ‘гҒ«еҠ гҒҲгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүгҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮӮи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҢгҒ„гҒҸгӮүгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІжңҖеҫҢгҒҫгҒ§гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҒқгӮӮгҒқгӮӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒЁгҒҜпјҹ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒЁгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәәгӮ’еҜҫиұЎгҒ«гҖҒиІ»з”ЁиІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒ—гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮ„гҒҷгҒҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘй«ҳйҪўиҖ…гҒЁе®¶ж—ҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒзӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒ§ж”ҜгҒҲгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒҜгҖҒеӣҪгӮ„иҮӘжІ»дҪ“гҒҢиІ жӢ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҲҶгҒЁгҖҒ40жӯід»ҘдёҠгҒ®еӣҪж°‘гҒҢж”Ҝжү•гҒҶдҝқйҷәж–ҷгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…жң¬дәәгҒҢиІ жӢ…гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜ1еүІгҖң3еүІзЁӢеәҰгҒ§гҒҷгҖӮ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸзҹҘгӮҠгҒҹгҒ„ж–№гҒҜгҖҒдёӢиЁҳгҒ®иЁҳдәӢгӮ’гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒЁгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘеҲ¶еәҰпјҹгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®зЁ®йЎһгӮ„дҝқйҷәж–ҷгҒӘгҒ©гӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸи§ЈиӘ¬

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜгҒ„гҒӨгҒӢгӮүж”Ҝжү•гҒҶпјҹж”Ҝжү•гҒ„ж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜ40жӯігҒӢгӮүж”Ҝжү•гҒҶзҫ©еӢҷгҒҢз”ҹгҒҳгҖҒ40жӯігҖң64жӯігҒҫгҒ§гҒҜ第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ65жӯігҒ«гҒӘгӮӢгҒЁз¬¬1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ«еҢәеҲҶгҒҢеӨүгӮҸгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ«дјҙгҒ„д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®зҙҚд»ҳж–№жі•гӮӮд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӨүжӣҙгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

|

еҢәеҲҶ |

еҜҫиұЎиҖ… |

ж”Ҝжү•гҒ„ж–№жі• |

|

第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ… |

65жӯід»ҘдёҠ |

|

|

第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ… |

жәҖ40жӯід»ҘдёҠ65жӯіжңӘжәҖ |

|

第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒӢгӮү第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҖҒзҙҚд»ҳж–№жі•гҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҒ®гҒҜгҖҢиӘ•з”ҹж—ҘгҒ®еүҚж—ҘгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’зҙҚд»ҳгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзўәе®ҡз”іе‘ҠгҒ§зӨҫдјҡдҝқйҷәж–ҷжҺ§йҷӨгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзўәе®ҡз”іе‘ҠгӮ’еҝҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁжҺ§йҷӨгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒеҝҳгӮҢгҒҡгҒ«иЎҢгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҖҗй–ўйҖЈиЁҳдәӢгҖ‘

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜдҪ•жӯігҒӢгӮүдҪҝгҒҲгӮӢпјҹеҲ©з”ЁгҒ®жөҒгӮҢгӮ„е…Ҙеұ…гҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ’и§ЈиӘ¬

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®жңҲйЎҚе№іеқҮгҒҜгҒ„гҒҸгӮүпјҹ

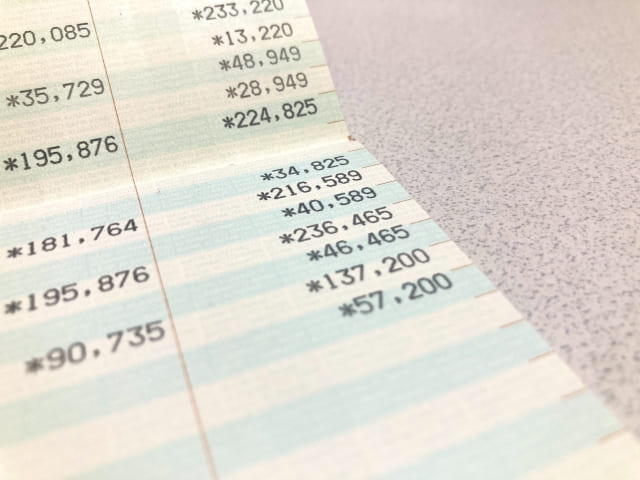

第2еҸ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜ2021е№ҙеәҰгҒ§гҒҜ5,788еҶҶгҖҒ2022е№ҙгҒҜ6,105еҶҶгҖҒ2023е№ҙеәҰгҒ®иҰӢиҫјгҒҝгҒҜ6,216еҶҶгҒЁгҖҒжҜҺе№ҙеў—еҠ еӮҫеҗ‘гҒ§гҒҷгҖӮй«ҳйҪўеҢ–гҒҜд»ҠеҫҢгӮӮйҖІгӮҖгҒҹгӮҒгҖҒиІ жӢ…йЎҚгӮӮеј•гҒҚз¶ҡгҒҚеў—еҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹ65жӯід»ҘдёҠгҒ®з¬¬1еҸ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜ3е№ҙгҒ”гҒЁгҒ®ж”№е®ҡгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ1дәәеҪ“гҒҹгӮҠгҒ®жңҲйЎҚеҹәжә–гҒҜеј•гҒҚз¶ҡгҒҚжңҲйЎҚ6,014еҶҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҒ“гҒ®з¬¬1еҸ·дҝқйҷәгҒ®дҝқйҷәж–ҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гӮӮе…ЁеӣҪе№іеқҮгҒ§гҒҷгҖӮжң¬дәәгҒ®дё–еёҜжүҖеҫ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮж®өйҡҺзҡ„гҒ«иЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҸҺе…ҘгҒҢеӨҡгҒ„гҒ»гҒ©дҝқйҷәж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гӮӮеў—гҒҲгӮӢд»•зө„гҒҝгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжүҖеҫ—гҒ«еҝңгҒҳгҒҹж®өйҡҺгҒҜгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҹәжә–гӮӮеӨүеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„йЎҚгҒ®з®—еҮәж–№жі•

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜгҖҒгҖҢ第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҖҚгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҢ第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒҜгҖҒжүҖеҫ—гҒҢеӨҡгҒ„дәәгҒ»гҒ©гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’зҙҚгӮҒгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮиҮӘжІ»дҪ“гҒ®жқЎдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҹеҹәжә–йЎҚгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдё–еёҜгҒ®жүҖеҫ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒҜгҖҒеҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮеӨүеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ®е ҙеҗҲгҒҜжүҖеҫ—йЎҚгғ»еқҮзӯүеүІйЎҚгғ»е№іеқҮеүІйЎҚгғ»иіҮз”ЈйЎҚгҒӘгҒ©гӮ’з·ҸеҗҲзҡ„гҒ«еҲӨж–ӯгҒ—гҒҰжұәгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•йЎҚгҒ®з®—еҮәж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒи©ігҒ—гҒҸзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҖҖ

第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒҜгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮдҝқйҷәж–ҷгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒеӨ§йҳӘеәңеӨ§йҳӘеёӮгҒ§гҒҜгҖҢжүҖеҫ—ж®өйҡҺеҲҘдҝқйҷәж–ҷгҖҚгҒҜ15ж®өйҡҺгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еј•з”Ёпјҡд»Өе’Ң3е№ҙеәҰпҪһд»Өе’Ң5е№ҙеәҰгҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷпјҲеӨ§йҳӘеёӮпјү

зҙҚд»ҳгҒҷгӮӢйҮ‘йЎҚгҒҜгҖҒж®өйҡҺгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘе·®гҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜеӨ§йҳӘеёӮгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒең°еҹҹгҒ®иҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮйҮ‘йЎҚгҒҜеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮҲгӮҠжӯЈзўәгҒӘж•°еӯ—гӮ’зҹҘгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҒҚгҒҜиҮӘжІ»дҪ“гҒ®HPгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҖҖ

第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ®дҝқйҷәж–ҷгҒҜгҖҒеҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ®е ҙеҗҲ

еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒҜгҖҒиҮӘе–¶жҘӯгҒ®ж–№гҒӘгҒ©гҒҢгғЎгӮӨгғігҒ§гҒҷгҖӮеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәж–ҷгҒ«гҖҒдёҠд№—гҒӣгҒҷгӮӢеҪўгҒ§д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’ж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеүҚиҝ°гҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒжүҖеҫ—йЎҚгғ»еқҮзӯүеүІйЎҚгғ»е№іеқҮеүІйЎҚгғ»иіҮз”ЈйЎҚгҒӘгҒ©гӮ’з·ҸеҗҲзҡ„гҒ«еҲӨж–ӯгҒ—гҒҰжұәгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®дё–еёҜгҒ®гҖҢжүҖеҫ—еүІйЎҚгҖҚгӮ’з®—еҮәгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

пјҲз·ҸжүҖеҫ—йЎҚ-еҹәзӨҺжҺ§йҷӨйЎҚпјүГ—д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷзҺҮ=жүҖеҫ—еүІйЎҚ

гҒ“гҒ“гҒ§еҮәгҒҹж•°еӯ—гҒ«гҖҒеқҮзӯүеүІгӮҠйЎҚгӮ’и¶ігҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢ第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ§гҒҷгҖӮеҹәзӨҺжҺ§йҷӨйЎҚгҒҜгҖҒеҗҲиЁҲжүҖеҫ—йҮ‘йЎҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮеӨүгӮҸгӮҠгҖҒ250дёҮеҶҶгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒЁжҺ§йҷӨйЎҚгҒҜ0еҶҶгҒ§гҒҷгҖӮ

еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәд»ҘеӨ–гҒ®еҚ”дјҡгҒ‘гӮ“гҒҪгҒӘгҒ©гҒ®е ҙеҗҲ

дјҡзӨҫзөҢз”ұгҒ§еҚ”дјҡгҒ‘гӮ“гҒҪгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒжҜҺе№ҙ4жңҲгҖң6жңҲгҒ®зөҰдёҺйЎҚгӮ’е№іеқҮгҒ—гҖҢжЁҷжә–е ұй…¬жңҲйЎҚиЎЁгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒз…§гӮүгҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹйЎҚгҒ§жұәгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®иЁҲз®—ж–№жі•гҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ

пјҲжЁҷжә–е ұй…¬жңҲйЎҚ+жЁҷжә–иіһдёҺйЎҚпјүГ—д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷзҺҮ

гҒ“гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷзҺҮгҒҜгҖҒе…ЁеӣҪдёҖеҫӢгҒ®еҹәжә–гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒқгҒ®ж•°еҖӨгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰз®—еҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

иЁҲз®—гҒ§з®—еҮәгҒ•гӮҢгҒҹйҮ‘йЎҚгӮ’дјҡзӨҫгҒЁеҫ“жҘӯе“ЎгҒҢжҠҳеҚҠгҒҷгӮӢеҪўгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиІ жӢ…йЎҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒқгҒ®еҚҠеҲҶзЁӢеәҰгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дјҡзӨҫзөҢз”ұгҒ§еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲ

дјҡзӨҫзөҢз”ұгҒ§еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷзҺҮгҒҢдҝқйҷәгҒ”гҒЁгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҢ»зҷӮеҲҶгҒЁд»Ӣиӯ·еҲҶгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰзөҰдёҺгҒӢгӮүеӨ©еј•гҒҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢж–№жі•

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒҢеҺігҒ—гҒҸгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢдәәгӮӮгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

е№ҙгҖ…дҝқйҷәж–ҷгҒҜй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзү©дҫЎгҒ®дёҠжҳҮгӮӮиҖғгҒҲгӮӢгҒЁе®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ«и¶ҠгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒҜзҫ©еӢҷгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢгҒ«гҒҜ2йҖҡгӮҠгҒ®ж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- еҗ„иҮӘжІ»дҪ“гҒ®жёӣе…ҚеҲ¶еәҰ

- дё–еёҜеҲҶйӣўгӮ’иЎҢгҒҶ

гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®ж–№жі•гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®иІ жӢ…гҒҢжёӣгӮүгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–№жі•гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒи©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

еҗ„иҮӘжІ»дҪ“гҒ®жёӣе…ҚеҲ¶еәҰгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖҖ

дёҖйғЁгҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒӘгҒ©иҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдё–еёҜжүҖеҫ—гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜжң¬дәәгҒ®жүҖеҫ—йЎҚгҒ«еҝңгҒҳгҒҰжёӣе…ҚеҲ¶еәҰгҒҢдҪҝгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

- з”ҹжҙ»дҝқиӯ·гӮ’еҸ—зөҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ

- зҒ«зҒҪгҒӘгҒ©гҒ®зҒҪе®ігҒ§дҪҸе®…гӮ„家財гҒ«и‘—гҒ—гҒ„жҗҚе®ігӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢ

- еҸҺе…ҘгҒҢе°‘гҒӘгҒҸдҝқйҷәж–ҷгӮ’зҙҚгӮҒгӮӢгҒЁз”ҹжҙ»дҝқиӯ·еҹәжә–гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢ

дёҠиЁҳгҒ®зҗҶз”ұгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒжёӣе…ҚеҲ¶еәҰгӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒҜз„ЎиҒ·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеҫҙеҸҺеҜҫиұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒҜеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҹиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮжёӣе…ҚгҒ®еҹәжә–гҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲ¶еәҰгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

дё–еёҜеҲҶйӣўгӮ’иЎҢгҒҶгҖҖ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒдё–еёҜеҲҶйӣўгӮ’гҒҷгӮӢж–№жі•гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·иІ»з”ЁгҒҜдё–еёҜдё»гҒ®жүҖеҫ—гҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®жүҖеҫ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдё–еёҜеҲҶйӣўгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁеҲ©з”ЁиҖ…еҚҳзӢ¬дё–еёҜгҒ®жүұгҒ„гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдё–еёҜжүҖеҫ—гҒҢжёӣгӮҠгҖҒиҮӘе·ұиІ жӢ…йҮ‘гӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҗдё–еёҜеҲҶйӣўгҒ§жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҖ‘

- й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®иІ»з”ЁгҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢ

- еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәж–ҷгҒ®жёӣе…ҚгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢ

- еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮдҝқйҷәж–ҷгҒ®дҝқйҷәж–ҷгҒҢжёӣгӮӢ

гҒҹгҒ гҒ—дё–еёҜеҲҶйӣўгӮ’гҒҷгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§жіЁж„ҸзӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

家ж—ҸжүӢеҪ“гӮ„жү¶йӨҠжүӢеҪ“гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒиІ жӢ…гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮұгғјгӮ№гӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдё–еёҜеҲҶйӣўгҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҖҒд»–гҒ®жүӢеҪ“гӮӮеҗ«гӮҒз·ҸеҗҲзҡ„гҒ«иҖғгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’жү•гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒ„гҒ„дәәгҒҜгҒ„гӮӢпјҹ

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҜеҠ е…ҘгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒд»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәәгӮӮж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒжқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒӣгҒ°д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҒ„гҒ„дәәгӮӮгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ40жӯід»ҘдёҠ60жӯіжңӘжәҖгҒ®иў«жү¶йӨҠиҖ…гҒ®е ҙеҗҲгҒҜж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҹе°ӮжҘӯдё»е©ҰгҒ®е ҙеҗҲгҖҒиў«жү¶йӨҠиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢеӨ«гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҖҒеҰ»гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷйЎҚгӮӮеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«40жӯігҒӢгӮү65жӯігҒ®з”ҹжҙ»дҝқиӯ·еҸ—зөҰиҖ…гҒҜгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮеҢ»зҷӮдҝқйҷәгҒ«гӮӮеҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ«гҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз”ҹжҙ»дҝқиӯ·еҸ—зөҰиҖ…гҒҢиә«гҒ®еӣһгӮҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·жү¶еҠ©иІ»з”ЁгҒЁгҒ—гҒҰиі„гӮҸгӮҢгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒиҮӘе·ұиІ жӢ…гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

и©ігҒ—гҒҸгҒҜдёӢиЁҳгҒ®иЁҳдәӢгҒ§гӮӮи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮ’жү•гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒ„гҒ„дәәгҒЁгҒҜпјҹж»һзҙҚгғҡгғҠгғ«гғҶгӮЈгӮ„жёӣе…ҚеҲ¶еәҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮ

д»Ӣиӯ·гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжғ…е ұгҒӘгӮүгҖҢ笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒ§

1.png)

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒҜ40жӯігҒӢгӮүж”Ҝжү•гҒ®зҫ©еӢҷгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҖҒдёҖз”ҹж¶Ҝж”Ҝжү•гҒ„гҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮе№ҙйҪўгӮ„еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдҝқйҷәгҒ®зЁ®йЎһгҖҒ第1еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гӮ„第2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдё–еёҜеҸҺе…ҘгҒҢеӨҡгҒ„гҒ»гҒ©гҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ®иІ жӢ…гӮӮеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒе№ҙгҖ…д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгӮӮдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдё–еёҜеҲҶйӣўгӮ„иҮӘжІ»дҪ“гҒ”гҒЁгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжёӣе…ҚеҲ¶еәҰгҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ§зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

笑гҒҢгҒҠгҒ§д»Ӣиӯ·зҙ№д»ӢгӮ»гғігӮҝгғјгҒ§гҒҜд»–гҒ«гӮӮеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮӢжғ…е ұгӮ’зҷәдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮ„гҖҒеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гҒ®жғ…е ұеҸҺйӣҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒ”жҙ»з”ЁгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

зӣЈдҝ®иҖ…

иҠұе°ҫ еҘҸдёҖпјҲгҒҜгҒӘгҒҠгҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЎпјү

дҝқжңүиіҮж јпјҡд»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«

жңүж–ҷиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒ«гҒҰд»Ӣиӯ·дё»д»»гӮ’10е№ҙгҖҖ

гӮӨгӮӯгӮӨгӮӯд»Ӣиӯ·гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«з•°еӢ•гҒ—и¬ӣеё«жҘӯгӮ’6е№ҙ

д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«е®ҹеӢҷиҖ…з ”дҝ®гғ»д»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎеҲқд»»иҖ…з ”дҝ®гҒ®и¬ӣеё«

зӨҫеҶ…д»Ӣиӯ·жҠҖиЎ“иӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲгӮұгӮўгғһгӮӨгӮ№гӮҝгғјеҲ¶еәҰпјүгҒ®е•ҸйЎҢдҪңжҲҗгғ»и©ҰйЁ“е®ҳгӮ’е®ҹж–Ҫ

гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®й–ўйҖЈиЁҳдәӢ

-

е әеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬

-

иұҠдёӯеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬

-

еІёе’Ңз”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬

-

жұ з”°еёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬

-

еӨ§йҳӘеёӮгҒ®иҖҒдәәгғӣгғјгғ 15йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӢгӮүиІ»з”Ёзӣёе ҙгҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬

-

жңҲйЎҚ5дёҮеҶҶгҒ§е…ҘгӮҢгӮӢиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒҜгҒӮгӮӢпјҹдҪҺжүҖеҫ—иҖ…еҗ‘гҒ‘ж–ҪиЁӯгҒ®жҺўгҒ—ж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№

0120-177-250

0120-177-250