認知症の予防について【カイゴのゴカイ 1】

認知症にならない方法

私が認知症に本格的にかかわりだしたのは、1988年12月に浴風会病院という当時は日本に3つしかなかった高齢者専門の総合病院に精神科医として勤務を始めた時だった。

かれこれ34年くらい認知症にかかわっていることになる。

その当時は、認知症は痴呆症と呼ばれていたし、介護保険もなかった。

その後も老年精神科医として、高齢者のうつ病や認知症の方の外来診療は続けているし、

有料老人ホームのコンサルタントも含めて、さまざまな形で認知症とかかわっている。

今回、縁あってこの連載を始めることになったわけだが、

第一回のテーマとして認知症の予防を選びたい。

というのは、長年この仕事を行い、高齢者の老化予防や生き方についてのさまざまな本を書いていて、いちばんよく聞かれる質問が、「先生、どうやったら認知症にならないですみますか?」というものだ。

結論から言わせてもらうと答えは、「認知症になる前に死ぬことですね」ということになる。

長く生きていれば、残念ながら脳の病気としての認知症は避けられない病気だということだ。

私が勤めていた浴風会という病院は、もともとは関東大震災で子どもが亡くなった、自分を介護してくれそうな人が亡くなったお年寄りの救護施設として

皇后陛下の御下賜金を基に日本最初の公的な養老院として作られた浴風会という施設に併設されたものだった。

2万坪の敷地が用意され、世界的に見て立派な福祉施設と言える。

そういうものを作るのであればということで、当時の東京帝国大学の稲田という内科の教授が、これから必要になるであろう老年医学の研究をしようということで、

今よりはるかに価値のあった東京帝国大学の医師を4人も派遣して付属の診療所を作ったことが発祥である。

当時の日本の平均寿命は44歳とされているし、長生きできる人は少なかった。

それ以上に、世界的に見ても老年医学というものがほとんどなかった時代にこれを作ろうとした稲田先生の慧眼は驚くべきというしかない。

余談になるが、世界的にみると今でも老年医学をまじめにやっている国は少ない。

北欧諸国は手厚い高齢者福祉で知られるが、日本のような高齢者の医療はほとんど行われない。

たとえば、スプーンを口まで持っていって、介護を受ける高齢者がそれを食べようとしない時に、

生きる意志がなくなったとみなされて、食べないのだから点滴ということにならない。

そのまま餓死の道を歩むことになるが、それが老衰とみなされる。

長年、高齢者の治療をしていると、確かに老衰によるものもあるが、たとえばちょっとした脱水があってもかなり食欲が落ちる。

風邪をひいたくらいでもそうだ。

点滴をしてあげるだけで、元のように元気になることは珍しくない。

そういう実情をみていないせいなのか、知っていてやらないのかわからないが治療が受けられないため、

「やっぱり食べたい」という意志表示がない限りそのまま見殺しにされる。

アメリカの場合は、確かに富裕層は高齢者であっても、アンチエイジングを含め、手厚い治療が受けられる。

クリント・イーストウッドやピーター・ドラッカーのように90を過ぎた役者や学者がいるのもその要因が大きいだろう。

しかし、そうでなくてもお金がない人はろくな医療が受けられないこの国では、高齢者はかなり貧相な医療しか受けられない。

ということで、浴風会の老年医学というのは、当時トップレベルだったのは間違いない。

高齢者で脳内にアルツハイマー型の変性がない人はいない

前置きが長くなったが、私が認知症の予防はできないということを学んだのは、この浴風会病院の経験からである。

実は、身寄りのない高齢者の施設に併設されていたこともあって、

この施設の入居者が亡くなると、ほとんどのケースで解剖が行われた。

戦後、アメリカに負け、GHQの医療団がこの施設を見学した時に、もう数千にも及ぶ脳の標本があって、驚かれ、

アメリカの有名な医学雑誌で浴風会特集が組まれたほどである。

その伝統が続き、今でも年に100例くらいの解剖が行われるのだが、

私の在任中も毎月行われる剖検報告会になるべく出るようにしていた。

そこで知ったのが85歳を過ぎて、脳内にアルツハイマー型の変性がない人がいないことだ。

ボケていないように見える人どころか、その歳を超えた政治家や財界人だって、実はアルツハイマー病にかかっているということだ。

要するに、85歳をすぎて皺のない人がいないように、誰だってアルツハイマー病にかかる。

アルツハイマー病というのは病気というより老化現象だということを知ったのだ。

解剖した際の脳内のアルツハイマー型の変性だけでなく、CTやMRIなどの画像診断をすると、

70歳を過ぎて脳が委縮していない、つまり縮んでいない人はいない。

ついでにいうと、解剖の結果から80歳を過ぎて脳に動脈硬化が起こっていない人もいない。

つまり、脳が老化して最終的に認知症にならない人はいないのである。

ということで認知症の予防などできないというのが、私の得た結論だったし、

それから30年くらいたった今もそれは変わっていない。

こういうと絶望的な気分になられる方がいるだろうが、ここで私が言いたいことは二つだ。

一つは、誰もが認知症になるのなら、それを前提にして生きたほうがいいということだ。

要するに、その対策を事前に立てるほうが良いということだ。

日本人というのは、いろいろな病気に対する予期不安のようなものはとても強いが、

その病気になってしまった際の対策を立てている人がとても少ないといういびつな国民性がある。

そんな病気にならないでほしいという願望の裏返しかもしれないが、それは甘い考え方だし、備えあれば憂いなしで、

その病気になったときの対策を用意しておけば、少しは不安も和らいでメンタルヘルスにいい。

たとえば、がんになる不安からがん検診を受ける人は多いが、がんになったらどこの病院にかかるかを決めていたり、

ある程度の治療方針を決めている人はほとんどいない。

しかし、3人に一人はがんで死に、二人に一人はがんにかかる国なのだから、

検診を受けてみつかる可能性はそんなに小さなものでない。

不安におびえるより、そうであった際のソリューションを考えておくほうがよほど健全だ。

それと同じように、認知症になりたくないということで脳トレなどを行う人は多いが、

なったときの対策を考えている人は少ない。

たとえば、認知症になったら、介護保険をどんな風に使えるのかを勉強している人は少ない。

40歳から介護保険料を天引きされているというのにこれはもったいない。

どこのホームに入れば、自分にいい介護が受けられるのかの下見をする人はまずいない。

残りの一生のことなのだから、これをしておかないで後悔するよりよほどよい

(もちろん、気に入らなければ別のところに変わることはできるが)のだが、こういう人は本当に少ない。

もう一つは、認知症になった際に、どうすれば進行を遅らせたり、人に迷惑をかけるような症状が出ないで済むのか、いつまで自分らしさが保てるのかなどの知識を身につけるということだ。

これについては、次回以降、認知症になった際に何ができるかについて、私の経験から言いたいことをお伝えしたい。

今回は脅しのようになってしまったが、多くの認知症患者を診ていて言えることは認知症になってもほとんどの場合、

絶望的なものでも悲惨なものでもないということだ。

いきなり何もできなくなることもまずない。

認知症の予防はできないと言ったが、発症をかなり遅らせたり、進行を遅らせたり、問題行動を減らすことは確実にできる。

その知識については、ぜひ期待してほしい。

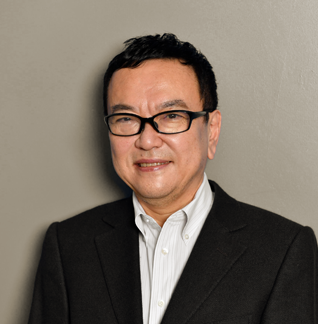

著者

和田 秀樹(わだ ひでき)

国際医療福祉大学特任教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。

1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科医師を歴任。

著書に「80歳の壁(幻冬舎新書)」、「70歳が老化の分かれ道(詩想社新書)」、「うまく老いる 楽しげに90歳の壁を乗り越えるコツ(講談社+α新書)(樋口恵子共著)」、「65歳からおとずれる 老人性うつの壁(毎日が発見)」など多数。

この記事の関連記事

0120-177-250

0120-177-250

とシニア向け分譲マンションの違い.webp)