介護保険の負担割合とは?介護サービスごとの自己負担額を解説

「介護保険サービスを使いたいけど、負担割合はどのくらいなんだろう? 」

「介護保険サービスを使ったときの自己負担額はいくらになる? 」

このようにお悩みではありませんか?

介護保険の自己負担割合は、年齢や所得に応じて1割~3割のいずれかに決まります。

本記事では、介護保険の自己負担割合や、おもな介護保険サービスの自己負担額を解説します。介護費用の負担を軽減する制度も合わせて紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

介護保険の負担割合は1割~3割

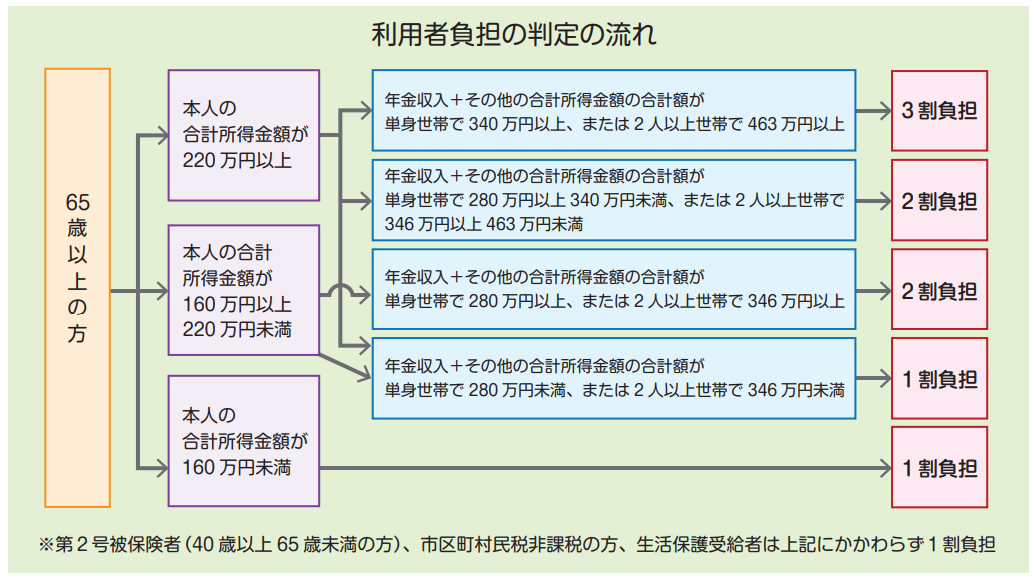

介護保険の負担割合は、年齢や前年の所得などを基準にして1割〜3割と判定されます。

1割負担で介護保険サービスを利用できる方が多く、2割~3割負担となるのは一定以上の所得がある方のみです。

負担割合が決まる流れは、以下をご覧ください。

出典:平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります|厚生労働省

負担割合が判定されるときの「合計所得金額」とは、収入から公的年金、給与所得、必要経費などを差し引いた金額のことです。

また「その他の合計所得金額」は、本人の合計所得金額から年金の雑所得を除いた不動産所得や利子所得などを表します。

関連記事:介護保険とは?サービスの種類や保険料などわかりやすく解説

基本的には1割負担の方が多い

65歳以上の場合、多くの方が1割負担で介護サービスを利用できます。1割負担と判定されるのは、本人の合計所得金額が160万円未満の方や市区町村民税非課税の方などです。

年金収入や貯蓄のみで生活している高齢者の多くは、1割負担に該当するでしょう。

1割負担の方が、2万円分の介護保険サービスを利用したときに支払う金額は2,000円です。残りの1万8,000円分は、介護保険と自治体がまかないます。

2割~3割負担となるのは現役並みの所得がある方

今後も介護保険制度を継続していくために、支払い能力がある方の負担割合は2割~3割に設定されています。

たとえば、年金を含む所得が280万円以上340万円未満の単身者は2割負担です。また年金を含む所得が340万円以上の単身者は、3割負担に該当します。

年金収入以外に不動産や給与などの収入がある場合は、2割または3割と判定されるでしょう。

介護保険の負担割合が分かるタイミング

「所得が分からないと、何割負担になるのか確認できないの? 」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、介護保険の負担割合が分かるタイミングについて解説します。

介護保険負担割合証が交付されたとき

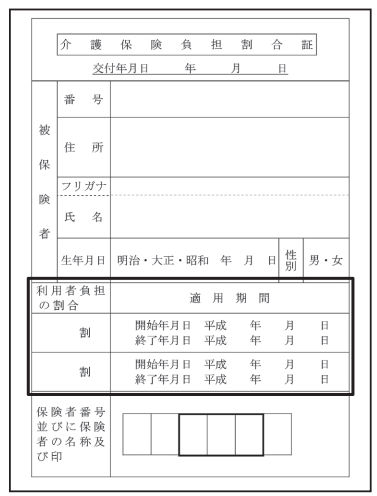

要介護認定の申請を行うと、30日以内に介護保険負担割合証と介護保険被保険者証が送付されます。介護保険負担割合証には、1割〜3割のいずれかの割合が記載されています。

以下は介護保険負担割合証の見本画像です。

出典:平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります|厚生労働省

実際の介護保険負担割合証には、利用者負担の割合欄に1割~3割のいずれかが記されています。

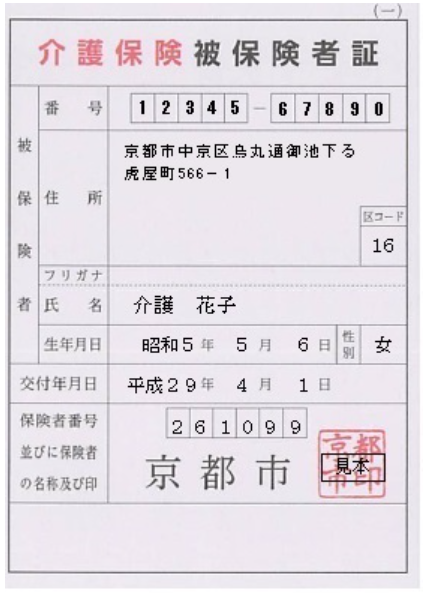

介護保険被保険者証の見本画像は、以下をご覧ください。

介護保険サービスを利用するときは、介護保険負担割合証と介護保険被保険者証を介護事業者や施設へ提出する必要があります。

介護保険負担割合証は毎年7月に更新される

介護保険の負担割合は毎年7月ごろに見直しされ、新しい介護保険負担割合証が送付されます。

適用期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間。新規に申請した場合は、申請日から翌年の7月31日までが適用期間です。

ただし適用期間内でも、所得や世帯構成の変更があった場合は負担割合が見直されます。新しい介護保険負担割合証は、自治体が変更内容を確認した翌月に送付されるため注意が必要です。

おもな介護保険サービスの自己負担額

介護保険サービスには、以下のようなサービスがあります。

- 居宅サービス

- 地域密着型サービス

- 施設介護サービス

居宅サービスと地域密着型サービスは、介護保険制度で定められた下表の支給限度額内であれば1割~3割負担で利用できます。

|

介護度 |

支給限度額(1カ月あたり) |

自己負担分額(1割) |

|

要支援1 |

5万320円 |

5,032円 |

|

要支援2 |

10万5,310円 |

1万531円 |

|

要介護1 |

16万7,650円 |

1万6,765円 |

|

要介護2 |

19万7,050円 |

1万9,705円 |

|

要介護3 |

27万480円 |

2万7,048円 |

|

要介護4 |

30万9,380円 |

3万938円 |

|

要介護5 |

36万2,170円 |

3万6,217円 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

ただし支給限度額を超えた分の費用は、すべて支払わなければいけません。

施設介護サービスは、支給限度額に利用料を含められないタイプの施設もあります。その場合は施設の種類や居室のタイプなどによって費用が異なりますので、入居前に確認しておきましょう。

関連記事:介護保険サービスとは?サービスの種類・料金・利用の流れを解説

居宅サービスを利用する場合

居宅サービスとは、自宅での生活を続けながら利用できる介護サービスのことです。

おもに以下のようなサービスがあります。

- 訪問介護

- 通所介護

- 短期入所生活介護

訪問介護の自己負担額

訪問介護とは、ホームヘルパーが自宅を訪れて介護をしてくれるサービスのことです。おもに入浴、排せつ、食事などの身体介護や買い物、調理、洗濯などの生活支援を受けられます。

|

訪問介護 |

|||

|

サービス内容 |

所要時間 |

単位数 |

自己負担額(1割) |

|

身体介護 |

20分未満 |

167単位 |

167円 |

|

20分以上30分未満 |

250単位 |

250円 |

|

|

30分以上1時間未満 |

396単位 |

396円 |

|

|

1時間以上 |

579単位 ※30分ごとに 84単位加算 |

579円 ※30分ごとに84円加算 |

|

|

生活援助 |

20分以上45分未満 |

183単位 |

183円 |

|

45分以上 |

225単位 |

225円 |

|

|

通院時の乗車・降車など介助 |

99単位 |

99円/回 |

|

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

通所介護の自己負担額

通所介護はデイサービスとも呼ばれており、利用者が施設に通って介護を受けられるサービスのことです。通所介護では、以下のようなサービスを日帰りで受けられます。

- 食事

- 入浴

- レクリエーション

- リハビリ など

通常規模の通所介護で必要な自己負担額は、下表のとおりです。

|

通所介護 |

|||

|

サービス時間 |

介護度 |

単位数 |

1回あたりの自己負担額(1割) |

|

3時間以上4時間未満 |

要介護1 |

368単位 |

368円 |

|

要介護2 |

421単位 |

421円 |

|

|

要介護3 |

477単位 |

477円 |

|

|

要介護4 |

530単位 |

530円 |

|

|

要介護5 |

585単位 |

585円 |

|

|

4時間以上5時間未満 |

要介護1 |

386単位 |

386円 |

|

要介護2 |

442単位 |

442円 |

|

|

要介護3 |

500単位 |

500円 |

|

|

要介護4 |

557単位 |

557円 |

|

|

要介護5 |

614単位 |

614円 |

|

|

5時間以上6時間未満 |

要介護1 |

567単位 |

567円 |

|

要介護2 |

670単位 |

670円 |

|

|

要介護3 |

773単位 |

773円 |

|

|

要介護4 |

876単位 |

876円 |

|

|

要介護5 |

979単位 |

979円 |

|

|

6時間以上7時間未満 |

要介護1 |

581単位 |

581円 |

|

要介護2 |

686単位 |

686円 |

|

|

要介護3 |

792単位 |

792円 |

|

|

要介護4 |

897単位 |

897円 |

|

|

要介護5 |

1,003単位 |

1,003円 |

|

|

7時間以上8時間未満 |

要介護1 |

655単位 |

655円 |

|

要介護2 |

773単位 |

773円 |

|

|

要介護3 |

896単位 |

896円 |

|

|

要介護4 |

1,018単位 |

1,018円 |

|

|

要介護5 |

1,142単位 |

1,142円 |

|

|

8時間以上9時間未満 |

要介護1 |

666単位 |

666円 |

|

要介護2 |

787単位 |

787円 |

|

|

要介護3 |

911単位 |

911円 |

|

|

要介護4 |

1,036単位 |

1,036円 |

|

|

要介護5 |

1,162単位 |

1,162円 |

|

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

短期入所生活介護の自己負担額

短期入所生活介護とは、一時的に介護施設へ入居できるサービスのことです。ショートステイとも呼ばれています。入居中は、日常生活支援やリハビリなどのサービスを受けることが可能です。

短期入居できる施設には、ショートステイ専門の施設や特別養護老人ホームなどがあります。

ショートステイ専門施設を利用した場合の自己負担額は、下表のとおりです。

|

短期入所生活介護(単独型) |

||

|

介護度 |

短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室> 短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室> |

|

|

単位数 |

1日の自己負担額(1割) |

|

|

要介護1 |

638単位 |

638円 |

|

要介護2 |

707単位 |

707円 |

|

要介護3 |

778単位 |

778円 |

|

要介護4 |

847単位 |

847円 |

|

要介護5 |

916単位 |

916円 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

特別養護老人ホームや老人保健施設などに併設されている施設へ、短期入居した場合の自己負担額は下表のとおりです。

|

短期入所生活介護(併設型) |

||

|

介護度 |

短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室> 短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室> |

|

|

単位数 |

1回あたりの自己負担額(1割) |

|

|

要介護1 |

596単位 |

596円 |

|

要介護2 |

665単位 |

665円 |

|

要介護3 |

737単位 |

737円 |

|

要介護4 |

806単位 |

806円 |

|

要介護5 |

874 単位 |

874円 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

地域密着型サービスを利用する場合

地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で暮らし続けられるように支援してもらえるサービスのことです。住民票のある地域で提供されているサービスのみを利用できます。

おもな地域密着型サービスは、以下のとおりです。

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の自己負担額

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護士や看護師が定期的に自宅を訪問してくれるサービスです。24時間体制で介護や看護サービスを受けられます。

|

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(看護師や保健師などがいる事業所のケース) |

||||

|

介護度 |

訪問看護サービスを行わない場合 |

訪問看護サービスを行う場合 |

||

|

単位数 |

1カ月あたりの自己負担額(1割) |

単位数 |

1カ月あたりの自己負担額(1割) |

|

|

要介護1 |

5,697単位 |

5,697円 |

8,312単位 |

8,312円 |

|

要介護2 |

1万168単位 |

1万168円 |

1万2,985単位 |

1万2,985円 |

|

要介護3 |

1万6,883単位 |

1万6,883円 |

1万9,821単位 |

1万9,821円 |

|

要介護4 |

2万1,357単位 |

2万1,357円 |

2万4,434単位 |

2万4,434円 |

|

要介護5 |

2万5,829単位 |

2万5,829円 |

2万9,601単位 |

2万9,601円 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

夜間対応型訪問介護の自己負担額

夜間対応型訪問介護は、夜間帯に介護や緊急時の対応をしてもらえるサービスのことです。定期巡回と緊急時の随時訪問サービスがあり、それぞれの自己負担額は異なります。

|

夜間対応型訪問介護 |

||

|

サービス内容 |

単位数 |

自己負担額(1割) |

|

基本夜間対応型訪問介護費 |

1,025単位 |

1,025円/月 |

|

定期巡回サービス |

386単位 |

386円/回 |

|

随時訪問サービス(1名での訪問) |

588単位 |

588円/回 |

|

随時訪問サービス(複数名での訪問) |

792単位 |

792円/回 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

施設介護サービスを利用する場合

施設介護サービスでは、以下のような施設に入居して介護を受けられます。

- 特別養護老人ホーム

- 有料老人ホーム

施設介護サービス費は施設の種類、居室のタイプ、要介護度などに応じて金額が定められています。利用した介護サービスごとの費用は発生しません。

特別養護老人ホームの自己負担額

特別養護老人ホームは、おもに65歳以上で要介護3以上の高齢者を対象とした公的な介護施設です。

下表の自己負担額に加えて食費、居住費、日常生活費なども必要ですが、金額は施設ごとに異なります。

|

特別養護老人ホームの自己負担額(1割)※30日換算 |

||

|

介護度 |

従来型個室 多床室 |

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 |

|

要介護1 |

1万7,190円 |

1万9,560円 |

|

要介護2 |

1万9,230円 |

2万1,600円 |

|

要介護3 |

2万1,360円 |

2万3,790円 |

|

要介護4 |

2万3,400円 |

2万5,860円 |

|

要介護5 |

2万5,410円 |

2万7,870円 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

有料老人ホームの自己負担額

有料老人ホームには「介護付き」と「住宅型」などの種類があります。

「介護付き」は施設で提供する介護サービスを受けられますが「住宅型」は介護サービスの提供はありません。個別に介護事業者と契約する必要があります。

介護付き有料老人ホームは特定施設入居者生活介護に分類されているため、介護保険の自己負担額は毎月定額です。

|

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) |

||

|

介護度 |

単位数(1日あたり) |

自己負担額(1割)※30日換算 |

|

要支援1 |

182単位 |

5,460円 |

|

要支援2 |

311単位 |

9,330円 |

|

要介護1 |

538単位 |

1万6,140円 |

|

要介護2 |

604単位 |

1万8,120円 |

|

要介護3 |

674単位 |

2万220円 |

|

要介護4 |

738単位 |

2万2,140円 |

|

要介護5 |

807単位 |

2万4,210円 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

上記の費用以外にも、入居費や日常生活費なども必要です。

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホームは、介護保険の支給限度額内で介護サービスを利用できます。

|

住宅型有料老人ホーム |

||

|

介護度 |

支給限度額(1カ月あたり) |

自己負担分額(1割) |

|

要支援1 |

5万320円 |

5,032円 |

|

要支援2 |

10万5,310円 |

1万531円 |

|

要介護1 |

16万7,650円 |

1万6,765円 |

|

要介護2 |

19万7,050円 |

1万9,705円 |

|

要介護3 |

27万480円 |

2万7,048円 |

|

要介護4 |

30万9,380円 |

3万938円 |

|

要介護5 |

36万2,170円 |

3万6,217円 |

※介護報酬の1単位を10円で計算した場合

介護費用の負担を軽減する制度

要介護度があがると、介護にかかる費用は必然的に高くなってしまいます。介護費用の自己負担額を軽減する制度もあるため活用するとよいでしょう。

以下の5つの制度を解説します。

- 高額介護サービス費

- 高額医療・高額介護合算制度

- 特定入所者介護サービス費(補足給付)

- 食費・居住費の特例減額措置

- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

高額介護サービス費

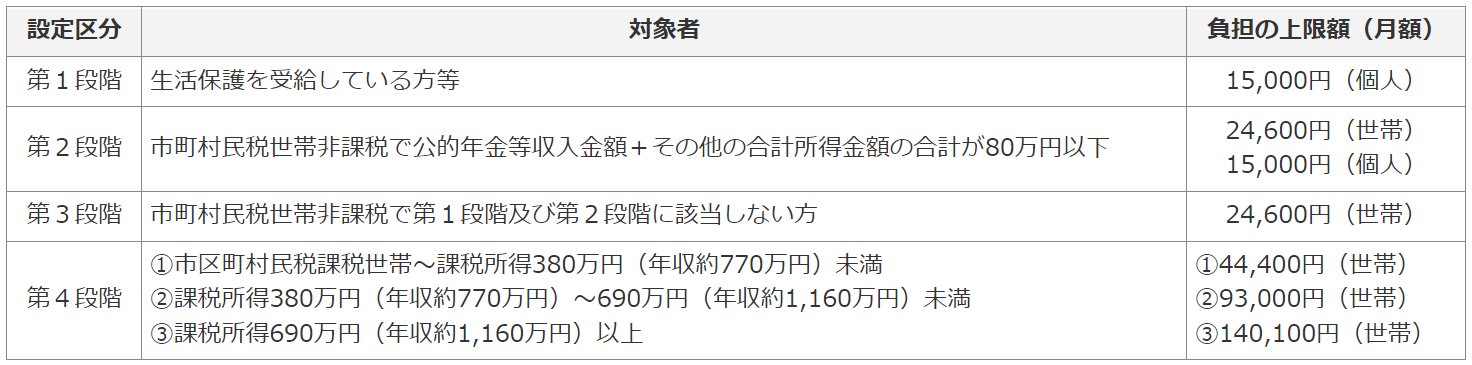

高額介護サービス費とは自己負担の上限額よりも多く支払ったときに、超過した分を払い戻してもらえる制度です。

自己負担の上限額は、以下のとおり所得に応じて段階的に定められています。

高額介護サービス費を利用したい場合は、自治体への申請が必要です。

高額医療・高額介護合算制度

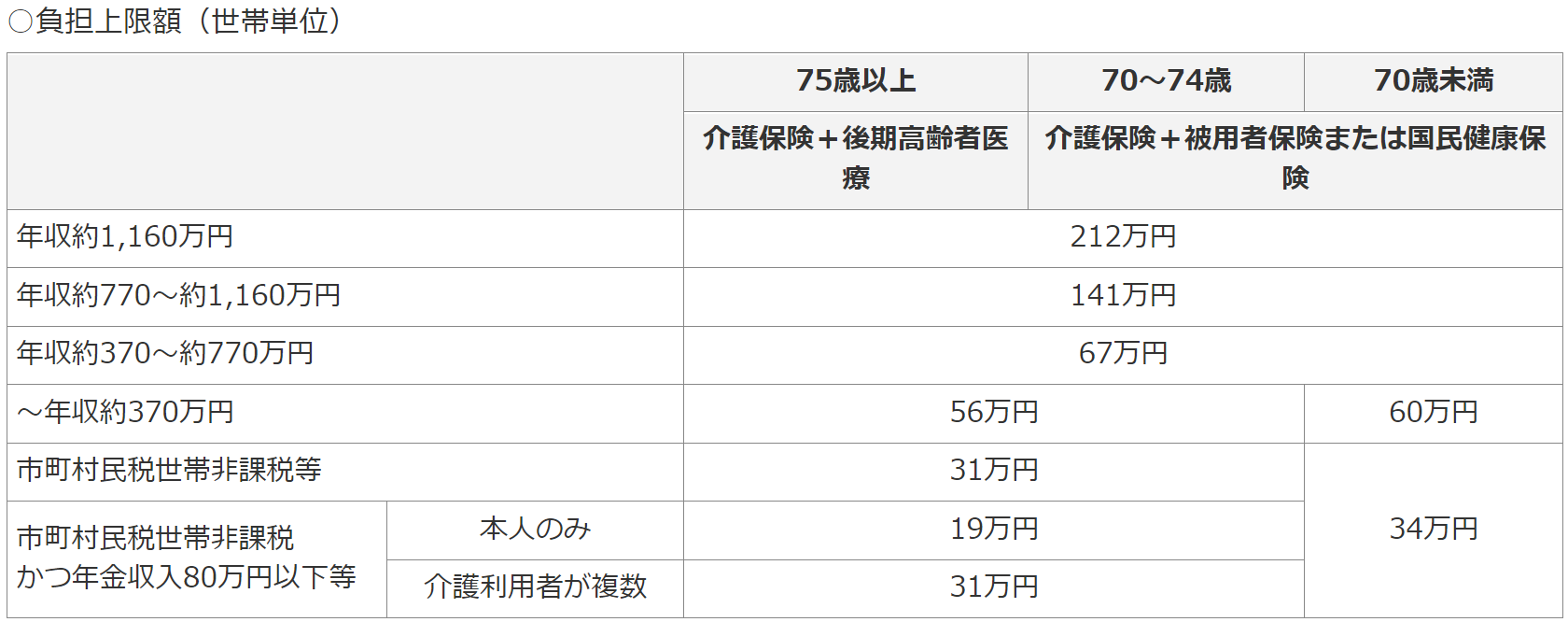

高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の負担を軽減する制度です。

医療保険と介護保険をあわせた自己負担額が、上限額よりも年間500円以上超えた場合に超過分が支給されます。

自己負担の上限額は以下のとおりです。

対象世帯には通知が届きます。通知内容にしたがって申請手続きをしましょう。

特定入所者介護サービス費(補足給付)

特定入所者介護サービス費(補足給付)は、介護施設を利用したときの住居費と食費の自己負担を軽減できます。補足給付の支給対象者は以下のとおりです。

21.png)

特定入所者介護サービス費(補足給付)を利用するときは、お住いの自治体へ負担限度額認定申請を提出し認定を受ける必要があります。

食費・居住費の特例減額措置

前述の特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象とならない方も、以下の要件に該当するときは食費・居住費の特例減額措置を受けられる場合があります。

- 2人以上の市町村民税課税世帯

- 世帯の年間収入から施設利用の負担見込額を除いた金額が80万円以下

- 世帯の預貯金等が合計450万円以下

- 介護保険施設に入居し、現在補足給付を受けていない

- 居住している家屋や土地など以外に資産がない

- 介護保険料を滞納していない

(参考:介護保険施設における負担限度額が変わります|厚生労働省)

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人が運営する介護事業所や施設を利用したときに、以下の要件をすべて満たす方は軽減制度を利用できる可能性があります。

- 世帯の年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円加算)で市町村民税非課税世帯

- 預貯金等が合計350万円以下(世帯員1人ごとに100万円加算)

- 居住している家屋や土地など以外に資産がない

- 家族や親戚などに扶養されていない

- 介護保険料を滞納していない

軽減制度を実施していない社会福祉法人もあるため、自治体へ確認が必要です。

(参考:介護保険施設における負担限度額が変わります|厚生労働省)

介護保険サービスを利用する前に自己負担額を確認しよう

介護保険サービスは、1割〜3割の自己負担で利用可能です。

自己負担の割合は、要介護認定後に交付される介護保険負担割合証に記載されています。

介護保険サービスにかかる費用を把握しておくためにも、自己負担の割合を確かめておきましょう。

笑がおで介護紹介センターでは専属の相談員が、ご予算や身体状況などに合わせて介護施設選びのお手伝いをしています。

ご希望の施設が見つかるまで、何度でも無料で相談可能です。ぜひ、お気軽に笑がおで介護紹介センターへお問い合わせください。

監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年

イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年

介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師

社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

この記事の関連記事

-

【相談事例】予期せぬ出来事からご家族様を支える。相談員が寄り添い迅速な施設入居へと導いた事例:奈良エリア S相談員 vol.2

-

【相談事例】遠く離れたご家族様の願いを繋ぐ。親御様を安心の施設へ導いた、相談員のきめ細やかなサポート事例:奈良エリア O相談員 vol.2

-

【相談事例】車椅子から歩行器へ。身体機能回復まで導いた、老老介護への対応事例:堺エリア 赤松相談員 vol.2

-

【相談事例】医療ケアとQOLを両立。医療ケアが必要、でもレクリエーション豊富な施設入居を実現した事例:堺エリア 奥田相談員 vol.2

-

【相談事例】「デイサービスに行きたい」。常に最新の情報をキャッチする情報力でお客様の要望に答えた事例。:堺エリア D相談員 vol.2

-

とシニア向け分譲マンションの違い.webp)

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とシニア向け分譲マンションの違いを徹底比較!費用、サービス、契約形態まで

0120-177-250

0120-177-250